三木楽器は江戸時代の1825年(文政8年)に「三木書店」として創業しました。1888年にオルガンなどの楽器の販売を始め、書店としても楽譜や音楽教科書を扱いました。

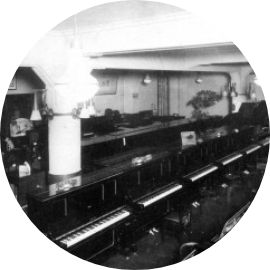

1924年に創業100年を記念して本社社屋を新築したのが三木楽器本店ビルです。

太平洋戦争当時、大阪市内が焼け野原と化して大きな打撃を受ける中、コンクリート造りだった三木ビルは火災を免れ、戦火を生き残った貴重な建築物となりました。

三木楽器本店ビルは1997年、大阪天守閣とともに国登録有形文化財に登録されています。

大阪・本町のピアノ専門店「三木楽器 開成館」

大阪・本町のピアノ専門店「三木楽器 開成館」

大阪・本町のピアノ専門店「三木楽器 開成館」

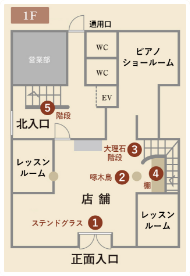

三木楽器本店ビル フロア案内

国の有形文化財

三木楽器本店ビルは、戦火を免れ生き残った大正時代の近代建築です

重厚なレンガタイルが印象的な外観デザイン

三木楽器本店ビルの外観はヨーロッパ建築を真似ているようにも見えますが、これはその当時の総入ピアノメーカーのーつ、ドイツ・スタインウェイ社の本社社屋を参考にしたものと言われています。建築当時はわざわざドイツから取り寄せたレンガを使用していました。

外壁は、雨水などによる劣化のため、平成元年に回収し、同色のレンガタイルを貼り、笠木屋根部は緑青吹き付け銅板を使用しています。

外壁は、雨水などによる劣化のため、平成元年に回収し、同色のレンガタイルを貼り、笠木屋根部は緑青吹き付け銅板を使用しています。

テラコッタの外壁

店舗正面の2階から上の部分のレンガは当時のままです。壁面にあるテラコッタは、現在の価値にすると1個百万円をくだらないと言われています。

ビル北入口 石彫の屋号

北入口には今でも「書籍楽器/大阪開成館/三木佐助」の文字が刻まれており、「大阪開成館」は書店であったころの屋号です。

三木楽器本店ビル

館内フロアマップ

三木楽器本店ビルは現在、1Fは店舗・ピアノショールーム、2Fは開成館サロン・レッスンルームとして営業しております。

1F フロアマップ

(PDF:968KB)

B1F フロアマップ

(PDF:788KB)

2F フロアマップ

(PDF:672KB)

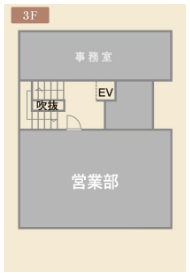

3F フロアマップ

(PDF:628KB)

4F フロアマップ

(PDF:640KB)

- 業務に差し支える場合は、見学をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承願います。

- 3F・4F部分は業務フロアになりますので、お越しの際は事前にご照会ください。

- フロアマップのグレー色の部分は入室できません。

建築当時の面影が残る

貴重な館内設備のご紹介

1F

店舗

木内真太郎作のステンドグラス

店舗の出入り口には、木内真太郎作のステンドグラスがあります。研究者によれば彼の素晴らしい作品は関西に数カ所しかなく、大変貴重な物だと言われています。このステンドグラスは、グラス片が10色、1,020枚使用されています。また、出入り口から入ってすぐのところに、明治大正に当館と交流のあった音楽家をパネル展示しています。

飾り縁の天井と優雅な啄木鳥

天井は西欧風の縁取りがされており、高さは約3.5m。丸柱に取り付けてある銅製の啄木鳥は、当時役4体ずつでしたが、戦時中の混乱で、柱巻きの鉄製枠が一部取り壊されています。

豪華な大理石の階段

2階へ続く階段は大理石で作られており、当時の豪華さを物語っています。大理石等は当時のままですが、鋳物の手摺りは入れ替わっており、当時は鉄製であったため、軍から撤収されたと伝えられています。

楽譜専用棚

店舗の書棚は、戦後改造されましたが、上部の一曲ごとの楽譜専用(ピース)棚は当時のままです。

洗い出し工法の丈夫な階段

地下から4階まで伸びている中央の階段は、洗い出し工法で非常に丈夫なコンクリートで出来ています。手摺りの高さは現代人にしてみれば少し不安を感じる程の高さとなっています。

B1F

倉庫・歴史保存室

エレベーターの階数表示板

当時の貴重な時計針式の階数表示板が、地下1Fのエレベーターに残っています。

現在、エレベーターの階数表示板は撤去されています。

六角形の床タイル

倉庫前の通路にはめずらしい六角形のタイルが敷き詰められています。

地下は当時より商品の保管に利用されていました

歴史保存室には衝立や書類箪笥など戦前の調度品が保存されています。大阪は地下水が浅く、当時の技術では深く出来なかったため、天井が低くなっています。基礎部分になる3尺角(約90cm)の太い柱で強化しています。

2F

現・開成館サロン

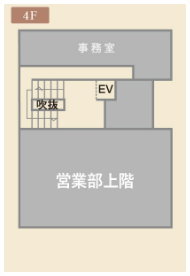

当時はピアノ売り場で、スタインウェイなどの高価なピアノが並んでいました。

現在2Fには、開成館サロンとピアノレッスンルームがあり、そこで音楽講座やコンサート等の催しを開催しております。

現在2Fには、開成館サロンとピアノレッスンルームがあり、そこで音楽講座やコンサート等の催しを開催しております。

3F

現・業務フロア

戦前は、150余名を収容できるホールになっており、山田耕筰や著名人達がコンサートなどに利用していたと、当時のホール日誌に記されています。

国登録有形文化財

三木楽器本店ビルの歴史

なぜ、戦前の建物が現存しているのか?

昭和18年頃から戦渦が酷くなるにつれ営業もままならず、金属類の没収もあり、業務を停止せざるを得なくなりました。番頭などが書類等の整理をし、全ての出入り口や窓のシャッターを閉め切り、盗難や戦火を免れようと努力したものと思われます。

そのお陰で爆撃による直撃を免れ、当時の手紙や書類、写真、印刷物の一部が保存されています。

そのお陰で爆撃による直撃を免れ、当時の手紙や書類、写真、印刷物の一部が保存されています。

戦争の爪痕

屋上は陸屋根となっており、周囲は落下防止のコンクリート柵で囲み、軒屋根は緑青銅板葺きで、雨水の漏れが酷くなり、平成16年に新しく葺き替えました。それまでは当時のままであり、銅板に戦時中の焼夷弾の破片がいたるところに突き刺さっていました。

外部ウインドウの土台石に小さい穴を埋めた跡がありますが、元々鉄製のフェンスがあったもので、太平洋戦争中軍により徴発されました。

外部ウインドウの土台石に小さい穴を埋めた跡がありますが、元々鉄製のフェンスがあったもので、太平洋戦争中軍により徴発されました。

戦時中の逸話

終戦間近の昭和20年3月、大阪大空襲の際、近隣の住人達百数十人が当ビルへ避難してこられ、全員が助かったそうです。

(この逸話は近年弊社を訪ねてこられた浅井様という方の、小学生の頃の実体験です)

(この逸話は近年弊社を訪ねてこられた浅井様という方の、小学生の頃の実体験です)

三木ビルの耐震性について

関西大学環境都市工学部建築学科による環境と耐震診断を、平成25年12月から同26年3月まで実施し、その結果、耐震補強は不要との判断に至りました。このことは、大正13年に竣工された当時の鉄筋コンクリート造りは極めて質が良く、耐震強度はその前年に、関東大震災があったことから、さらに頑丈な構造を生む結果となり、しかも、広島原爆に耐えて現存する大正屋呉服店(現・広島レストハウス)の設計者、増田清氏であることから当然の結果として必然的に生まれたものと言えます。

しかし、築90年が過ぎようとしている今日、このままで良いわけではありません。地盤は江戸時代河洲を埋立て造成されたものであり、決して環境の良いところではなかったようです。特に地下水の浸入を防ぐ手立ては常に必要になっています。

また、外からの雨水の浸入も注意していかなければなりません。永くこの建物を保存していくためには、常にあらゆる観点から劣化や環境の変化に目を配ってゆかなければなりません。

見学をされる皆様方において、このことをご理解いただき末永く有形文化財として見守っていただきますようお願い申し上げます。

しかし、築90年が過ぎようとしている今日、このままで良いわけではありません。地盤は江戸時代河洲を埋立て造成されたものであり、決して環境の良いところではなかったようです。特に地下水の浸入を防ぐ手立ては常に必要になっています。

また、外からの雨水の浸入も注意していかなければなりません。永くこの建物を保存していくためには、常にあらゆる観点から劣化や環境の変化に目を配ってゆかなければなりません。

見学をされる皆様方において、このことをご理解いただき末永く有形文化財として見守っていただきますようお願い申し上げます。

三木楽器本店ビル

建築に関わった建築家

建築家

増田 清ますだ きよし

1888年(明治21年)9月9日 福島県生まれ

日本の初期のコンクリート建築に貢献した建築家

日本の初期のコンクリート建築に貢献した建築家

建築設計した主な建物

- 1917年

- 大阪府立医科大学病院 (のちの大阪大学医学部付属病院《中之島》)

- 1920年

- 大阪市立生野中学校

- 1922年

- 大阪市芦池尋常小学校・京都顕道会館

- 1923年

- 相愛高等女学校

- 1924年

- 三木楽器本店

- 1925年

- 龍谷大学・日刊工業新聞社

- 1929年

- 大正屋呉服店 (現 広島レストハウス)

- 1929年

- 大阪市精華尋常小学校・金甌尋常小学校 (大阪市内に全16の小学校校舎を設計)

- 1930年

- 東京女子医科大学付属病院1号館・講堂

- 1930年

- 大阪南陽演舞場 (現 国際劇場) ほか多数

建築家

本野 精吾もとの せいご

1882年(明治15年)9月30日 東京都生まれ

日本におけるモダニズム建築の先駆者のひとりとして活躍

日本におけるモダニズム建築の先駆者のひとりとして活躍

建築設計した主な建物

- 1914年

- 西陣織物館 (現京都市考古資料館)

- 1924年

- 本野精吾自邸 (京都市北区)

- 1924年

- 三木ホール

- 1929年

- 旧鶴巻邸 (京都高等工芸学校校長)

- 1930年

- 京都高等工芸学校本館 (現京都工芸繊維大学3号館)《京都市左京区・国登録有形文化財》 ほか多数

ステンドグラス作家

木内 真太郎きうち しんたろう

1880年(明治13年)8月 岐阜県生まれ

設置した主な建物

- 1907年

- 京都オリエンタルホテル

- 1909年

- 奈良ホテル

- 1914年

- 鴻池組本社

- 1918年

- 大阪市中央公会堂

- 1921年

- 大阪市庁舎

- 1924年

- 三木楽器本店 ほか多数

大阪メトロ「本町駅」から徒歩6分

三木楽器 開成館

レッスンルームレンタル 営業案内

レッスンルームレンタル 営業案内

- 定休日

- 毎週水曜日

- 利用時間

- 10:00~19:00

- 住所

- 【三木楽器 開成館】

〒541-0057

大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目3−4

- 最寄り駅

-

- 大阪メトロ御堂筋線「本町駅」徒歩6分

- 大阪メトロ堺筋線「堺筋本町駅」徒歩8分

- 大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」徒歩9分

商品検索

商品検索